Zur Geschichte der Interkulturellen Musikerziehung in der Bundesrepublik Deutschland

Zur Ergänzung dieser kurzen Historie: Die 11 Modelle Interkultureller Musikerziehung

Die Phasen der Interkulturellen Musikerziehung entsprechen den Phasen der Migrationsbewegungen:

Migrationstyp |

Zuwanderung |

Abwanderung |

|

1955 - 1973 |

12 Mio. |

9,4 Mio. |

|

1974 - 1989 |

6,8 Mio. |

5,6 Mio. |

|

1990 - 1999 |

9,6 Mio. |

6,4 Mio. |

|

2000 - 2010 |

6,8 Mio. |

5,9 Mio. |

|

1955 - 2010 |

zusammen |

35,2 Mio. |

27,3 Mio. |

In der Zeit der „ledigen“ Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter 1955 bis 1973 kamen ca. 12 Millionen Ausländer nach Deutschland, 9,4 Millionen jedoch verließen das Land des Wirtschaftswunders wieder . Seinerzeit tauchten noch kaum ausländische Kinder an deutschen Schulen auf. Die Gastarbeiter lebten in einem kulturellen Ghetto, Das Video gibt einen kleinen Eindruck von dieser Situation, der Schlager "Zweie kleine Italiener" reflektiert durchaus realistisch die Situation dieser Südländer aus bundesdeuztscher Sicht::

Mit dem Anwerbestopp 1973 und den darauf folgenden Familienzusammenführungen und -neugründungen änderte sich das. 1974 wurde an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg bereits ein Aufbaustudiengang „Deutsch für Ausländer“ entwickelt, eine seinerzeit absolut „visionäre“ Tat. Als Irmgard Merkt ungefähr 10 Jahre später entdeckte, dass viele ausländische Kinder unberechtigterweise in Sonderschulen abgeschoben wurden, entwarf sie ihr Plädoyer für eine interkulturelle Musikerziehung an den Normalschulen. Ihre Dissertation (Merkt 1985) läutete die interkulturelle Musikerziehung ein und 1985 erschien ihr beispielhaftes Multimedia-Paket „Türkische Musik“ bei Klett. Das Ziel Irmgard Merkts war die musikalisch vermittelte „Kommunikation“ unter den Schüler/innen unterschiedlicher Herkunft. Von „sozialer Integration“ war nicht die Rede. Im Gegenteil, Integration galt im Kontext der Ausländerpädagogik als Assimilation und wurde daher kritisiert. Zudem hatte die Kultusministerkonferenz gefordert, dass Integration nur „unter Beibehaltung der Rückkehrfähigkeit“ vonstatten gehen dürfe.

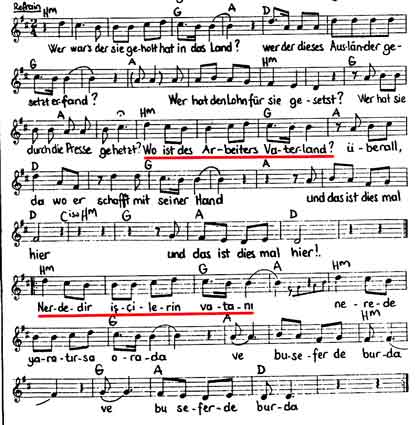

Das „Visionäre“ der interkulturellen Musikerziehung der 1980er Jahre zeigte sich am deutlichsten in außerschulischen multikulturellen und multilingualen Projekten, die Merkts Konzept öffentlichkeitswirksam umsetzten. Hier wurden deutsche und türkische Sprache, deutsche und türkische Musikinstrumente, deutsche und türkische Lieder gleichzeitig, durcheinander oder hintereinander exekutiert. Die Kulturkooperative Ruhr organisierte beispielsweise in mehreren Brennpunkt-Städten des Ruhrgebiets Musikgruppen mit der Bezeichnung „rüzgargülü“, brachte eine LP und ein Liederbuch heraus, in dem Gitarre und Saz Volkslieder parallel in zwei Sprachen begleiteten (Adamek 1989).

Der Ruhrpott-Liedermacher Frank Baier gab zusammen mit dem Deutschtürken Mesut Çobancaoğlu Konzerte, in denen die aktuelle Lage der ehemaligen Gastarbeiter angesichts der ersten Rezession zweisprachig reflektiert wurde :

Die Aussage dieses Liedes ist erstaunlich „visionär“ als ein Affront gegen die sowohl von türkischer als auch deutscher Seite ausgeführte Diskussion um kulturelle Identität. Letztere wird hier definiert durch die Arbeit bzw. den Arbeitsplatz und nicht durch Herkunft, Kultur, Tradition oder Sprache.

Das Kernanliegen der interkulturellen Musikerziehung wurde in den späten 1980er Jahren von der musikpädagogischen Lehrerschaft nicht so rezipiert, wie dies beabsichtigt war, war doch ihr Ziel mit Worten der „Migrationspädagogik“ aus dem Jahr 2010 „die (interkulturelle) Kompetenz im Sinne des technischen Vermögens, Interaktionssituationen, in denen ‚Differenz‘ bedeutsam wird, professionell zu bestehen“ (Mecherill 2010, S. 190). Die Musiklehrer/innen waren in den 1980ern aber damit beschäftigt, die Umstellung von einer Kunst- zur Popmusikdidaktik zu vollziehen. Dabei kam viel Fremdes mit in die Klassenzimmer: Blues, Soul, Jazz, Latin, Son, Salsa, Afropercussion, Gospel, Call-and-Response, Body-Percussion, TaKeTiNa, Reggae usw. Kriterium dieserart Interkulturalität war im wesentlichen der Bezug auf den globalen Musikmarkt. Die Musik der Herkunftsländer der Migranten spielte dabei so gut wie keine Rolle. In den „Grünen Heften“ als dem Sprachrohr dieser Bewegung gibt es keine türkische Musik und nur ab und zu etwas „Weltmusik“ oder „Ethno“. Insgesamt entstand so eine Alibi-Interkulturelle Musikerziehung entlang den Ohrwürmern der Musikindustrie.

Mit der Wende 1989/90 und dem Zuzug von 2,7 Millionen osteuropäischen Aussiedler/innen, die trotz des ihnen geschenkten deutschen Passes kaum Deutsch sprachen, entstand in Deutschland migrationspolitisch eine chaotische Situation, die am besten mit Helmut Kohls Slogan „nichts tun, zusehen, abwarten“ zu charakterisieren ist. In den Klassenzimmern saßen neben den Kindern und Enkeln der Gastarbeiter und Hinzugezogenen noch Kinder von vietnamesischen Boat-People, Deutsch-Russen aus den hintersten Wolgagebieten, traumatisierte Kriegsflüchtlingskinder aus dem Balkan, aus dem Libanon und einigen afrikanischen Ländern. Die „interkulturelle Kommunikation“ entlang eines fremdsprachigen Liedes wurde schwierig. Volker Schützens Idee einer aus der Theorie von Wolfgang Welsch abgeleiteten „transkulturellen Musikerziehung“ versuchte dies Dilemma aufzulösen (Schütz 1981) . Sein Ziel war nicht mehr die interkulturelle Kommunikation, sondern ein grundlegendes Verständnis des globalen Charakters von Musik. Volker Schütz griff beispielhaft mit seiner „Musik aus Schwarzafrika“ (Schütz 1992) auf musikalische Archetypen zurück, die er in der Körperlichkeit afrikanischer Musik sah. Die Diskussion um jugendliche Vorlieben bezüglich bestimmter Rockmusik-Stile hob er in den gemeinsamen Wurzeln all jener Stile auf.

Das „Visionäre“ des Ansatzes von Volker Schütz bestand darin, dass er die Hoffnung hatte, im Musikunterricht könnten die notwendigen archetypischen Voraussetzungen (allgemeiner, nicht nur musikspezifischer) interkultureller Kommunikation erfahren werden. Eine recht tiefgreifende Selbsterfahrung wäre dann in Verbindung mit einem theoretischen Hintergrund, den ich „eine welt musik lehre“ nannte (Stroh 2000), die Folge. Doch die Musiklehrerschaft, die sich in den 1980er Jahren mühsam Afro- und Bodypercussion angeeignet hatte und Samba tanzen konnte, hat die transkulturelle Idee ganz anders rezipiert: als Entschuldigung, dass man sich wiederum nicht mit den konkreten Migrantenkulturen vor Ort beschäftigen musste. Die ausländischen Schüler/innen dankten dies übrigens, die meisten wollten gar nicht, dass ihre Heimatklänge thematisiert werden, weil diese Privatbesitz ihres Familienlebens bleiben sollten (Liebig 1996). Dies änderte sich erst Ende der 1990er Jahre mit dem Aufkommen von in Deutschland entstandener Migranten-Popmusik wie dem deutschtürkischen Rap („Oriental HipHop“), der „Russendisko“ oder dem „BalkanBeat“ sowie Parallelerscheinungen in Frankreich (franco-algerischer „Raï“) und England (anglo-indischer „Bhangra“). Aber alle diese Musikpraxen spielen in der interkulturellen Musikerziehung bis heute so gut wie keine Rolle .

Der ebenfalls in der Chaos-Phase deutscher Migrationspolitik entwickelte Ansatz von Reinhard C. Böhle war als Gegenkonzept zu Schütz und (teilweise) Merkt ebenso überzeugend wie anspruchsvoll und daher folgenlos (Böhle 1995). Reinhard C. Böhle hatte die einfache Idee, alle Migrantenkulturen als Subkulturen zu betrachten und zu berücksichtigen, dass nicht nur die Jugendlichen mit Migrationshintergrund sondern auch die deutschen Schüler/innen sich in mehreren Subkulturen aufhielten und daher eine allgemeine (sub-)kulturell orientierte Musikdidaktik alle Ansprüche der interkulturellen Musikerziehung erfüllen müsste. Die Konkretisierung dieses Konzept hätte vorausgesetzt, dass es eine Art Kulturatlas sämtlicher Migranten(sub)kulturen gegeben hätte, so wie die Shell- und Sinusstudien einen überwiegend auf „Stile“ abzielenden Jugendkulturatlas entwickelt hatten. Der spektakulärste deutsche „Migrantenkulturatlas“ dürfte der Berliner „Karneval der Kulturen“ mit fast 100 Gruppen, 4700 Teilnehmer/innen und 700 000 Zuschauern sein . Freilich wäre er innerhalb einer subkulturell orientierten Musikdidaktik nur als Anschauungsmaterial zu gebrauchen. Ansonsten gibt es nur zu Hamburg (Schedtler 1999) und zu der türkischen Migrantenkultur in Berlin (Greve 1997) und Duisburg (Greve 1999) eine Art „Atlas“.

In der Chaosphase bundesdeutscher Migrationspolitik setzte die Multikulti-Debatte ein, auf die auch die interkulturelle Musikerziehung Reinhard C. Böhles reagierte. Heiner Geißler sagte in einem ungewöhnlichen Vortrag „Zugluft – Die multikulturelle Gesellschaft“ auf dem Berliner Kongress „Kulturelle Vielfalt in Europa“ 1990, die Deutschen sollten wohl oder übel anerkennen, dass die Bundesrepublik multikulturell geworden sei, und sich sorgfältig überlegen, wie sie mit diesem Zustand umzugehen gedächten (Geißler 1991). Dem entgegen betonte Innenminister Manfred Kanther, Deutschland dürfe nie eine multikulturelle Gesellschaft werden, da dies viel Leid über die Menschen brächte wie der Balkan zeige. Zugleich hielt die Regierungspolitik an der These fest, dass die Ausländer „rotierten“ und Deutschland kein Einwanderungsland sei:

Freilich gab es auch andere Meinungen wie die des Frankfurter Beauftragten für Multikulturelle Angelegenheiten Daniel Cohn-Bendit, der Multikulturalität als Chance einer Weiterentwicklung der Gesellschaft betrachtete.

In dieser Situation beschäftigte ich mich vor Ort mit der Selbstverständlichkeit, mit der in den USA von „Multicultural Music Education“ gesprochen wurde (vgl. Bennet 1990). Es war deutlich, dass Multikulti einerseits die Beschreibung eines Zustandes im Sinne Heiner Geißlers und andererseits ein für Deutschland „visionäres“ Konzept einer Gesellschaft bedeutet, das die Vorstellung einer Leitkultur durch ein dialogisches Prinzip ablöst. In diesem Sinne formulierte ich eine „multikulturelle Musikerziehung“ für Deutschland. Ihr Ziel war, kurz gesagt, der musikalisch mündige Bürger. In einer multikulturellen Gesellschaft bedeutet dies Ziel, dass eine Person in der Lage ist, die vorhandene Multikulturalität aktiv, bewusst, selbstbestimmt und sozial zu handhaben. Die vier Attribute „aktiv, bewusst, selbstbestimmt und sozial“ hat übrigens die Niedersächsische Studienreformkommission, in der Vertreter der Musikhochschule mit Vertretern der Universitäten zusammen saßen, bereits 1983 gefunden. Hintergrund war die Meinung, dass der außerschulische Umgang Jugendlicher mit Musik eher passiv, manipuliert, fremdbestimmt und tendenziell unsozial (im Sinne von „Deutschland sucht den Superstar“) sei und die Schule dem entgegenwirken müsse. Im heutigen Kompetenzen-Jargon ausgedrückt war somit das Ziel der multikulturellen Musikerziehung die musikbezogene multikulturelle Handlungskompetenz.

Das Konzept der multikulturellen Musikerziehung bezieht sich als politisches Konzept auf die Bundesrepublik und daher auf die vor Ort vorfindlichen Migrantenkulturen. Das Konzept lag 2002 dem Berliner AfS-Bundeskongress zugrunde, in dessen Vorbereitungssitzungen es entwickelt worden war. Wie bei Reinhard C. Böhles Konzept setzt die Umsetzung der multikulturellen Musikerziehung die konkrete Kenntnis der Migrantenkulturen voraus, die bis heute ungenügend vorhanden ist. Wie alle vorigen Konzepte wurde aber auch dies Konzept nicht so rezipiert, wie es intendiert war. Das lag einerseits daran, dass es eine Politisierung des Musikunterrichts impliziert hätte, die die meisten Musiklehrer/innen ablehnen. Andererseits jedoch veränderte sich im neuen Jahrhundert die deutsche Migrationspolitik radikal und geriet die Musikpädagogik in eine unerwartet schwierige Situation .

Weiter zur Situation 2000 - 2010 und zu Perspektiven!

Zitierte Literatur

Adamek, Karl (1989) (Hg.): Rüzgargülü – Windrose. Bonn: Voggenreiter.

Bennet, Christine I. (1990): Comprehensive Multicultural Education. Theory and Practice. Boston u.a.: Allyn and Bacon.

Böhle, Reinhard C. (1995): (Inter)Kulturell orientierte Musikdidaktik. Frankfurt: IKO-Verlag.

Geißler, Heiner: Zugluft – Die multikulturelle Gesellschaft. In: Multikultopia. Gedanken zur multikulturellen Gesellschaft, hg. von Stefan Ulbrich. Vilsbiburg: Arun-Verlag, S. 69-97.

Greve, Martin (1997): Alla Turca. Musik aus der Türkei in Berlin. Berlin: Ausländerbeauftragte des Senats Berlin.

Greve, Martin (1999): Musik aus der Türkei in Duisburg. In: Musikland NRW, hg. von Christine Flender u.a.. Köln: Emons-Verlag, S. 266-280.

Greve, Martin (2001): Der Marsch durch die Institutionen. Auf der Suche nach deutsch-türkischer Musikausbildung. In: Üben und Musizieren 5/2002, S. 16-21.

Greve, Martin (2003): Die Musik der imaginären Türkei. Musik und Musikleben im Kontext der Migration aus der Türkei in Deutschland. Stuttgart: Metzler.

Kertz-Welzel, Alexandra (2007): Kann multikultureller Musikunterricht die Gesellschaft verändern? Erfahrungen aus den USA. In: Musikpädagogische Forschung Band 28, Interkulturalität als Gegenstand der Musikpädagogik, hg. von Norbert Schläbitz. Essen: Die Blaue Eule, S. 80-87.

Lieberg, Andreas (1996): „Nun ade, du mein lieb Heimatland“... Ergebnisse einer Studie aus Bremer Schulen. In: Aspekte und Formen interkultureller Musikerziehung, hg. von Reinhard C. Böhle. Frankfurt: IKO-Verlag.

Mecherill, Paul u.a. (2010): Migrationspädagogik. Weinheim: Beltz.

Merkt, Irmgard (1985): Deutsch-türkische Musikpädagogik in der Bundesrepublik. Ein Situationsbericht. Berlin: EXpress-Edition.

Merkt, Irmgard (1993): Interkulturelle Musikerziehung. In: Musik und Unterricht 9/1993.

Schedtler, Susanne (1999): Das Eigene in der Fremde. Einwanderer-Musikkulturen in Hamburg. Münster: LIT-Verlag.

Schütz, Volker (1992): Musik in Schwarzafrika. Arbeitsbuch für den Musikunterricht in den Sekundarstufen.. Oldershausen: Institut für Didaktik populärer Musik (Lugert-Verlag).

Schütz, Volker (1998): Transkulturelle Musikerziehung. In: Musik transkulturell erfahren. Anregungen für den schulischen Umgang mit Fremdkulturen, hg. von Martina Claus-Bachmann. Bamberg: Universitätsverlag.

Stroh, Wolfgang Martin (1999): „Ich verstehe das, was ich will!“ Handlungstheorien angesichts des musikpädagogischen Paradigmenwechsels. In: Musik und Bildung 3/1999, S. 8-15.

Stroh, Wolfgang Martin (2002): Multikulti und die interkulturelle Musikerziehung. In: AfS-Magazin Heft 11 6/2002, S. 3-7. Siehe auch www.interkulturelle-musikerziehung.de.

Süssmuth, Rita (2006): Migration und Integration. Testfall für unsere Gesellschaft. München: Deutscher Taschenbuchverlag.

Allen im vorliegenden Beitrag genannten Daten liegen die (bisweilen hochgerechneten) Angaben aus dem am 3.2.2010 verabschiedeten „Migrationsbericht 2008“ des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge zugrunde.

1996 als Gegen-Demo zu rechtsradikalen Himmelfahrtsaufmärschen gegründet, heute Berliner Aushängeschild als Nachfahre der „Love Parade“. Zahlen von 2009.

Wie nach dem 11. September 2001 in den USA die „Multicultural Music Education“ ebenfalls zu Grabe getragen wurde, hat Alexandra Kertz-Welzel (2007) dargestellt.